2025年9月是首個法定全國科普月。去年12月25日,新修訂的《中華人民共和國科學技術普及法》,把以往的“科普日”提升為“科普月”,明確每年9月為全國科普月,再次彰顯了我國對科普事業的重視。

在“科技強國”目標的號召下,越來越多科學家積極投身科普事業。今年74歲的古生物學家苗德歲教授是其中身體力行、成績卓著的一位。他退休后從事科普創作,十余年來在國內出版原創科普作品20多種,取得國內出版界和科普界數十項榮譽,是古生物學界的“苗公”,也是青少年心中的科普之星“苗爺爺”。

正值全國科普月宣傳活動如火如荼開展,本刊對苗德歲教授進行了專訪。

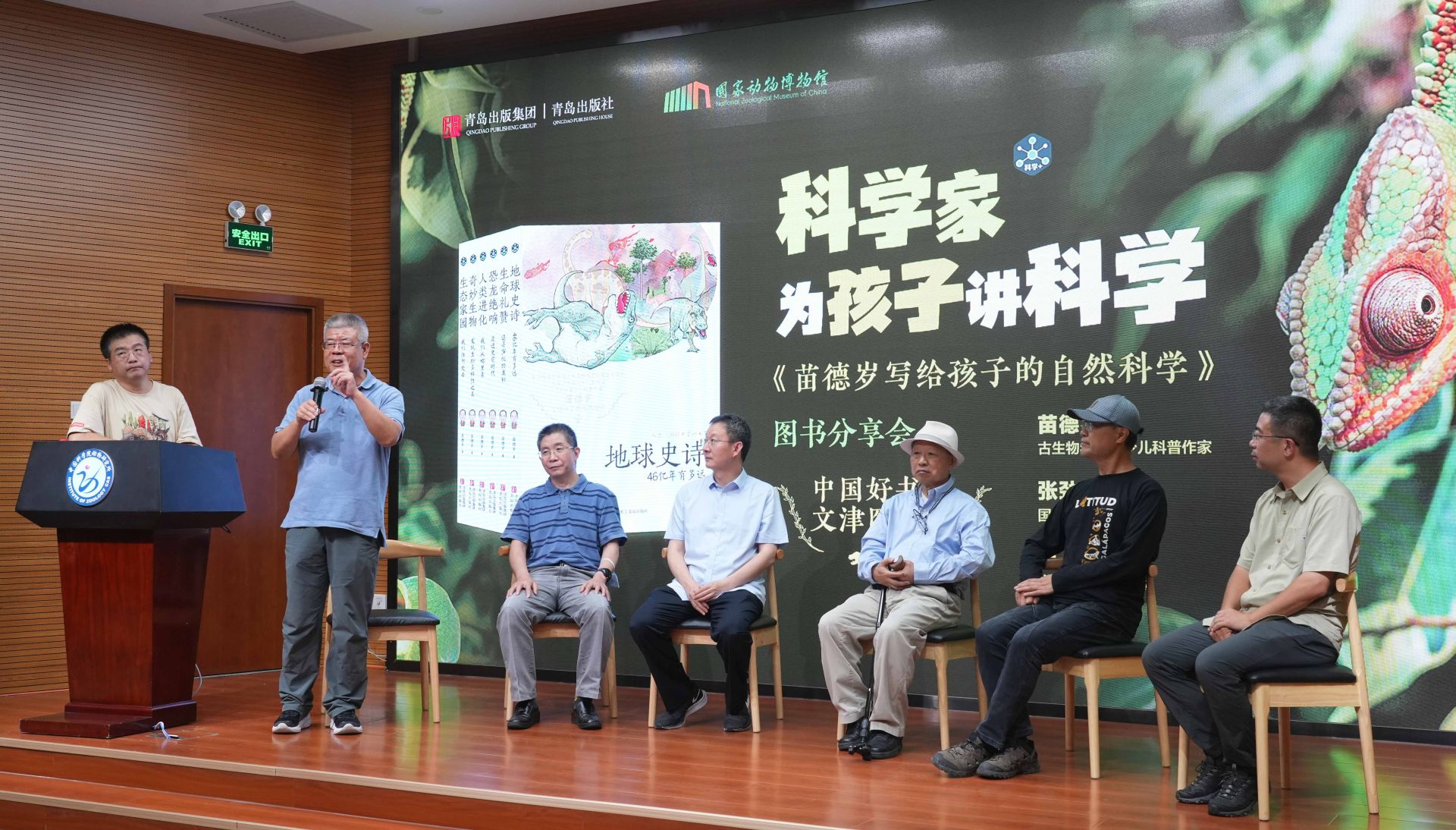

2024年9月10日晚,青島出版社與國家動物博物館聯合主辦《苗德歲寫給孩子的自然科學》圖書分享會。左起:國家動物博物館館長張勁碩、山東大學教授王德華、中國科學院動物研究所研究員張德興、中國科學院院士徐星、本文受訪者苗德歲、北京大學教授劉華杰、科普專家史軍。

關于科普工作

問:您創作的科普作品被稱為“苗氏特色”,即“孩子讀了不覺深,大人讀了不覺淺;外行讀了不覺深,內行讀了不覺淺”,這并不容易做到。您有什么創作“秘籍”?

苗德歲:這個有點過譽了,每個作者都有自己的寫作風格與特點,我自然也不例外。“秘籍”真的談不上,但寫了那么多文字,并受到了廣大讀者的喜歡,談談自己的一些創作體會還是可以的。

美國著名理論物理學家、諾貝爾物理學獎得主斯蒂芬·溫伯格(Steven Weinberg)也是一位著名的科普作家,他在去世前6年的2015年4月曾在英國《衛報》的“觀點”專欄里撰文暢談自己的科普創作經歷,并推薦了13本他認為是“歷史上最為經典的科普書”,包括達爾文《物種起源》、赫胥黎《論一支粉筆》、道金斯《自私的基因》以及費曼《物理定律的特征》等。

溫伯格指出,以物理學為例,亞里士多德的物理學與天文學方面的著作之所以很容易為古希臘受過一般教育的人們所理解,并不是因為他的寫作技巧有多高明或是古希臘的教育水平有多高超,而是因為當時的物理科學尚處于初創階段、還沒有深奧數學的介入。而牛頓以后的物理學則越來越倚重數學,故物理學家與一般大眾之間溝通的鴻溝,也變得越來越難以跨越。顯然,數學才是一般民眾了解物理科學的“攔路虎”。其實,正是在這一點上,我特別崇拜像愛因斯坦、費曼、溫伯格和楊振寧先生這些現代物理學大師們,他們的科普著作或演講,能夠那么深入淺出并妙趣橫生,真是太了不起啦!楊先生雖然沒有寫過多少科普文章,但他有關物質結構的演講,委實令人傾倒——楊先生學貫中西,國學底子非常扎實,可謂“舊學邃密、新知深沉”,這是一般的中國或華裔物理學家們望塵莫及的。

溫伯格還指出,達爾文的《物種起源》幾乎是一個特例:它既是一部生物學領域的頂級學術經典,又是對外行人來說沒有很高“門檻”的通俗讀物。在很大程度上,這也是由于達爾文很幸運:那個時代的生物學尚未涉及現代遺傳學中的生物統計學知識或種群生物學里的數學模型,因而他也無需向公眾解釋任何難以理解的數學概念。

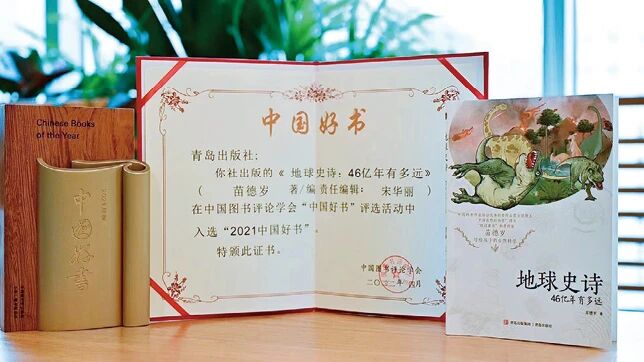

青島出版社《苗德歲寫給孩子的自然科學》第一冊《地球史詩》榮獲2021年度中國好書獎。

同樣,迄今為止我所創作的科普作品,也都是經典地質學與演化生物學領域的內容,即通常所說的博物學知識,這些也較少涉及數學領域的知識。在這一點上,按照溫伯格的觀點,我也屬于比較幸運的。然而,這并不意味著地學生物學知識就像白話詩一樣通俗易懂。盡管跟數學物理學等比較倚重抽象思維的科學學科不同——地學生物學屬于所謂“敘事性科學”(narrative sciences),然而,要學會“講故事”,如何講好故事,能夠把復雜、嚴謹的科學概念和知識無障礙地以及“原汁原味”地介紹給公眾,并能夠做到引人入勝,也絕非一件易事。

如果說是有什么秘籍的話,我倒是從赫胥黎那里學到了一招。溫伯格推薦的赫胥黎《論一支粉筆》,很早就是我所膜拜并極力仿效的。這原本是他給英國煤礦工人們一次科普講座的演講稿,他在演講中,用手中的一支粉筆為例,一邊講、一邊在黑板上畫圖(那個時代沒有幻燈片,全靠演講人在黑板上邊講邊畫)。他從手中那支粉筆的原材料白堊講起,指出白堊是由古海洋中的動物骨骼沉積而成的,并由此講述了白堊地層的形成以及白堊紀地質與古生物演變的歷史。赫胥黎不愧是科普大師,當人們好奇地問他:您在寫作或演講之前,是如何估量讀者或聽眾的知識背景的?他不假思索地答道:我假定他們一無所知!

我的科普寫作或演講也是如此,大概這就是您開頭提問對我的過譽之辭的來歷吧?我力圖由淺入深、深入淺出,像講故事、擺龍門陣一樣娓娓道來,吸引住讀者或聽眾(無論他們是小朋友還是成年人、行外的還是行內的人),即設法用一個接一個奇妙的故事“勾住”(hook)他們。這也是多年來我從我所師從的幾位美國導師們那里學來的“絕活兒”。我從小就喜歡文學,并聽了許多民間藝人的“說書”,自然也學會了不少講故事的技巧(或“套路”)。即便在我的學術論文寫作里,我也力圖向這一方向努力,使讀者不會在閱讀時感到枯燥乏味。我的美國導師曾這樣評價我的獲獎博士論文:“我有幸擔任苗德歲的研究生導師,因此,我深知其駕馭英語文字的功力。他的博士論文是對業已滅絕的中、新生代哺乳動物(多瘤齒獸)中名為楔剪齒獸一屬的頭骨形態所做的詳細描述與解析。苗博士正式出版了的博士論文專著彰顯了他用英語表達異常復雜概念的技巧。”

我記得他當年為我組建博士學位委員會時,讓我去請系里一位地球物理學的大牌教授作為成員;地球物理學是系里離我們古生物學專業最遠、最為隔離的專業,我一開始不解地問我的導師:“請一位地球物理教授?”他肯定地答道:“是!屆時如果你能把你的論文向他講清楚并能引起他的興趣的話,那將會說明你的工作是十分出色的。”后來的事實表明,我的導師真是用心良苦——我畢業論文答辯后,那位地球物理學教授十分滿意,并主動寫信給研究生院院長正式推薦、提名,使我的博士論文獲得了全校一年一度的理科最佳博士論文獎。

問:您熟知中國古生物學百年發展史,了解很多中外古生物學家的故事。在您看來,古生物學家身上有哪些共同的閃光點?

苗德歲:這個問題令我緬懷前輩、感慨不已。古生物學在國家正式的學科分類上屬于二級學科,原來隸屬于一級學科的地學生物學部,現在隸屬地學部。國內只有極少數大學設有古生物學專業,而中國科學院只有兩個古生物學科的研究機構,即南京地質古生物研究所(從事地層學、古無脊椎動物與古植物學以及微體古生物學的相關研究)與北京的古脊椎動物與古人類研究所(從事古脊椎動物與古人類以及舊石器考古等研究)。從規模上看,我的學術老家——中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(以下簡稱“古脊椎所”)是中國科學院里規模最小的一個研究所,卻是在國內外均享譽極高的研究所,其研究人員中的院士比例也是最高的。古脊椎所不僅在學術研究上令人矚目,科普工作也一直做得有聲有色。

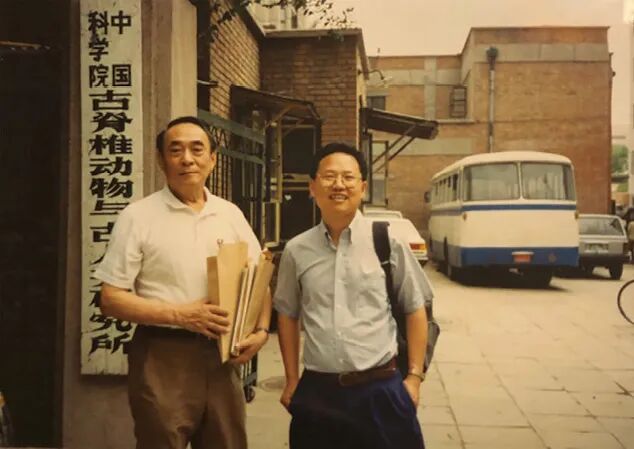

苗德歲是1978年國家恢復招收研究生后的古脊椎所首批研究生之一。圖為苗德歲(右)與研究生導師、著名古脊椎動物學家周明鎮院士(左)的合影。

我大學畢業后不久就有幸成為古脊椎所的一員,是1978年國家恢復招收研究生后的古脊椎所首批研究生(共9人)之一。碩士畢業后在留所工作的幾位同學中,于小波與我旋即被所里送到美國繼續深造。我進所時,所里的幾位建所前輩(楊鐘健院士、裴文中院士和賈蘭坡院士)都還健在,時任副所長的著名古人類學家吳汝康院士分管研究生培養工作,他在新生座談會上跟我們說的一番話,我至今記憶猶新:古生物學科是個花瓶學科,家里有錢時,都會買個漂亮的花瓶擺在那里做裝飾品;而家道中落時,最先被典當或變賣的物件就包括花瓶……吳先生是一位不茍言笑、意暖神寒的大學者,這番話顯然不是戲言,對于我們這幾個正沉浸在“科學的春天”里信心滿懷的新生而言,真是醍醐灌頂!后來我有幸成為吳先生與周明鎮院士在研究生院任課的助教,跟吳先生有了較為頻繁的接觸,加上我又是周先生身邊的小門生,在他面前也就不再拘謹了。吳先生與周先生算是古脊椎所第二代的代表人物,都是新中國成立初期從美國“海歸”的蜚聲世界的大科學家,但兩人的性格完全不同。那時候,張彌曼院士和邱占祥院士都還是所里的“少壯派”人物,他們都是1960年留蘇歸國并進入古脊椎所工作的。邱老師跟我同一個研究室,他的辦公室在我的隔壁,我們之間非常熟悉、相處甚篤。我在所里期間,張老師在瑞典留學,我們是后來才熟悉的。邱、張二位可以算是古脊椎所第三代的代表人物,也都是學術翹楚;我跟他倆雖在年齡上相差近乎一代人,卻一直是亦師亦友的關系。今年教師節,我給張老師發去的祝詞是:“半師半友半知己,半慕半尊半傾心。”當然,這是借蘇東坡跟歐陽修之間的關系來妄比而已,卻也多多少少道出了實情以及我的真切感受。張老師看了,自是喜歡得緊。

當下十分活躍的周忠和院士、朱敏院士、徐星院士和鄧濤等,則屬于古脊椎所第四(抑或第五)代的代表人物。他們跟我之間的年齡也相差幾乎一代人,三人中周忠和跟我在一起的時間最長、也最熟,他稱我“苗兄”(其他幾位還不好意思這么叫)。出國40多年來,我跟所里一直保持著密切的聯系與合作,也經常回所工作訪問,跟大家都很熟。

坦率地說,古生物學家作為一個群體,跟社會各階層人等(尤其是其他科研群體)一樣,具有豐富的多樣性。談及古生物學家們身上的共同閃光點,根據我對幾代中國古生物學家的了解,至少包括(但不限于)以下幾點:熱愛祖國,對科研工作的執著、進取與奉獻精神,具有強烈的好奇心,能吃苦耐勞,坐得住冷板凳,知識面廣,與人的溝通能力強……記得我曾為我們這一行總結過幾句話:難以致富,卻也自足;目標單純,經歷豐富;野外揮汗,室內著述;熱心待人,冷眼觀世;但求耕耘,不問收獲;沒有野心,但有高度;孤芳自賞,不亦樂乎……

問:您認為一名優秀的科學家從事科普工作的核心動力和責任是什么?您曾提到“科普這塊陣地,科學家不去占領,偽科學就會去占領”。能否結合您的經歷談談對此的理解?

苗德歲:哈哈,其實這個問題我無法替別人代言,不過在我前面提到溫伯格的那篇專欄文章里,他還真的談到了他個人從事科普寫作的動機。他是大學教授,一般說來,英美大學教授的薪酬可以基本保障你的體面生活,但遠遠不能讓你致富。大多數人還需要掙點“外快”,以補它用。溫伯格談到,開始他主要做“咨詢”工作,由于大多涉及軍工企業,根據保密要求,他不能將資料和研究工作帶回家里做,必須離家出差到外地的咨詢單位里去做才成。后來,他發現他寫科普書的版稅收入也不差(美國的版稅收入比較高),因此他就不再做咨詢業務,轉而從事居家寫作了——這是他科普創作的主要動力。我在以前的采訪中,也曾談到過英國的大學教授及博物館研究人員的科普熱情比美國同行們更高一些,也是因為英國的薪酬相比起來更低一些。

一般來說,中國文人(尤其是科學家們)羞于公開談錢,很少有人會像溫伯格那樣坦率地談出自己這方面的“動力”。所以,我一直對袁枚的《詠錢》詩持贊賞態度:“人生薪水尋常事,動輒煩君我亦愁。解用何嘗非俊物,不談未必定清流。”“不談”未必不想,也不是不在乎;因此咱們還是要實事求是地看待這一問題。

在這里,我想結合這個問題順便談談目前國內圖書市場的亂象。近年來,無論是在圖書定價及折扣體系上,還是渠道或直播帶貨上,都出現了一些很令人痛心的亂象,造成了被大家稱作“劣幣驅良幣”的現狀。結果,收益大多落入中間渠道的囊中,使出版社經營越來越困難,一些低劣的圖書充斥市場,優秀作家的收益也因此嚴重受損,編輯人員在賣書上花去太多的心思和時間……諸如此類,對科普事業的健康發展已形成嚴重的威脅。坦率地說,我目前就沒有什么寫作的動力了——光靠責任與情懷,是無法持久的。我借此也呼吁大家不要買盜版書和廉價書——在知識產品方面,價廉絕無好貨!

“科普這塊陣地,科學家不去占領,偽科學就會去占領”,是多年前我在《人民日報》副刊“讀書論世”的一篇專欄文章里寫道的。在上述新形勢下,這句話現在被賦予了新的意義:如果優秀的科普作家們失去了創作的動力,那些偽科學或是不懂科學的人就會趁虛而入、胡編亂寫、誤導讀者、貽害無窮。這種事現在已經在發生了!一些內容非常粗糙、低廉甚至錯誤的、但配之以花里胡哨插圖(尤其是漫畫)的所謂科普讀物,便乘機混入童書市場,以低廉的價格傾銷。這是非常令人痛心的事……

問:全國科普月從“日”升級為“月”,標志著科普工作系統性升級。您認為這發出了什么信號?對推動全民科學素養有何潛在影響?

苗德歲:這當然是一件令人高興的事情!這充分說明國家對科普事業的重視和支持,是為“科技強國”積攢后勁的重大舉措。只有全民科學素養普遍提升了,科技強國才有更廣泛和堅實的基礎。而科普事業無疑會在提高全民科學素養上,起著十分重要的作用。

問:科普資源存在分布不均的問題。對于如何利用系統性力量,確保優質科普資源能有效下沉到基層、鄉村和偏遠地區,您有什么具體的建議?除了傳統的“送書下鄉”“科技大篷車”,還有哪些可持續、可復制的新模式值得探索?

苗德歲:科普資源分布不均的情況,跟其他社會資源分布不均沒有本質上的區別。在資源分配方面向基層、鄉村和偏遠地區傾斜,是我們應該做的第一步,而且在目前需要做出一些“矯枉過正”的努力才行。古脊椎所很多極為優秀的科研人員都來自基層、鄉村和偏遠地區,比如周忠和院士與徐星院士。他們在學習古生物學之前,竟對其幾乎聞所未聞。其實,在整個中國科技界,類似的例子比比皆是。設想一下,如果農村及邊遠地區的孩子們能夠更早地接觸到科學的啟蒙,那會是什么樣的情景啊……

關于教育

問:眾所周知,中國當下教育的一個熱詞是“卷”。也有一些人看清現實后主動放棄“卷”。對此,您怎么看?

苗德歲:首先,我要聲明:我是堅決反“卷”派。我覺得“卷”是一種非常愚蠢的行為,也是一種無知的表現。每一位父母似乎都以為自己的孩子與眾不同,在情感上無法接受自己的孩子不是天才、不是最優秀的,這種心情一方面可以理解,另一方面也匪夷所思。“卷”的起因大多來自家長的這種認知缺陷,但事實上,絕大多數孩子的智力水平都是差不多的,天才是極為罕見的,“花落吾家”的概率幾乎趨近于零。如果父母有了這種平常之心,“卷”的動力就會減弱許多。事實上,“卷”除了帶來失望的父母和身心被摧殘的孩子外,沒有任何積極的意義和有益的結果。正像劉亮程在《一個人的村莊》里所寫的:“許多年之后你再看,騎快馬飛奔的人和坐在牛背上慢悠悠趕路的人,一樣老態龍鐘地回到村莊里,他們衰老的速度是一樣的。時間才不管誰跑得多快多慢呢。”這話看起來不那么“勵志”,甚至有些消極,但大致上是實情。

但這并不意味著,我是贊同所謂“躺平”的。恰恰相反,對“少壯不努力,老大徒傷悲”,我歷來是深信不疑的。我自認為從小到大,一直是十分努力的,努力地做自己喜歡的事、學習自己熱愛的東西。到了這個年齡且身有殘疾,我依然每日讀寫不止,像陸放翁一樣“燈前目力雖非昔,猶課蠅頭二萬言”。我對古詩文信手拈來的熟稔程度,可見我并不是吹牛。但我從來沒有“卷”過,記得小時候我們喜歡說,“大考大玩,小考小玩,不考不玩”。

我的偶像達爾文就是個在今天看來是“輸在起跑線上的孩子”,然而那些跑在他前面的人早已被世人忘記了。我的意思是,作為家長首先要摒棄“焦慮”,盡快逃出“卷”的旋渦,努力找到孩子的興趣和所長之處,像達爾文的父親那樣,支持和幫助孩子追求自己的夢想、發揮自己的所長。我一生鐘情文墨,愛好“無用”的東西,它們卻從來沒有虧待過我。我少小離家,一生都在“個人奮斗”,倒也沒有混得差到哪里去……請相信你們的孩子。

2024年9月,苗德歲參觀青島出版社,為小讀者簽名并親切合影。

問:圈內人常常形容您“藝兼文理”“文理兼通”,在您看來,打破學科界限、培養跨學科思維對青少年有什么好處?

苗德歲:圈內朋友們的溢美之詞,不能當真。但我不務正業、興趣廣泛,倒也的確是事實。我從小就喜歡文,但后來誤打誤撞以理為業。對于這個話題,我曾應邀為《人民日報》副刊的“名師談藝”專欄,寫過一篇《科學與藝術擁有共同創意源泉》,專門談論過這一話題。簡言之,文理是相通的,兩者的創造力都來自對周圍世界的無比好奇心、極其敏銳的觀察力和天馬行空的想象力。只有打破文理之間的藩籬,才有可能成為像愛因斯坦和楊振寧先生那樣的大學問家。從青少年時代起,就要努力博聞廣識,終生積累,到頭來或有所成。努力在我不在天,成事在天不在我,請相信我的話。

問:在人工智能席卷時代的潮流下,青少年應該怎樣規劃未來?

苗德歲:我對人生規劃沒有什么發言權,我自己從未有過認真的規劃;即便有時候有點規劃,似乎也很少按照規劃實現過。計劃趕不上變化,似乎是人生的常態,也是人世間的無奈。正像楊絳先生在《干校六記》里所寫的那樣:“希望的事,遲早會實現,但實現的希望,總是變了味的。”人工智能將會改變世界,但終究無法取代人類的創造性,這一點我是深信不疑的。

關于生活

問:您是音樂“發燒友”,尤其喜歡傳統戲曲和西洋交響曲。音樂為您帶來了什么?

苗德歲:音樂為我帶來的是愉悅,僅此而已,但這卻是很重要的。沒有音樂的陪伴,我寫不出任何東西,沒有靈感,也了無生趣。所以,人并不只是靠面包而活,音樂是世界上最美好的東西之一。

問:生物界強調“適者生存”,您的童年回憶錄卻起名《幸者生存》。在生活中,努力適應與擁有幸運是什么關系?

苗德歲:努力適應是發揮個人的主觀能動性,擁有幸運是可遇不可求的客觀偶然性。然而,兩者并非互不相干,我曾開玩笑地說過,“天上掉餡餅”的事,并非天方夜譚;但天上掉下來餡餅時,由于重力加速度的物理因素,很多人會被餡餅砸死,只有極少數早有準備的人,才能接住餡餅并盡情地享用它。周忠和院士有一次接受記者采訪時,曾不無調侃地說過:他是那個接住了餡餅的人。當然,他接住了一個又大又香的餡餅,我們其他人在人生的不同階段可能也接到過那種一般來說砸不死人的、“雞肋般”的小餡餅——回首往事,我就有過幾次這樣的經歷(請見拙作《幸者生存》)。

青島財經日報/首頁新聞記者 張雅喬 通訊員 宋華麗

(宋華麗系青島出版社《苗德歲寫給孩子的自然科學》叢書責任編輯)

責任編輯:王海山

請輸入驗證碼