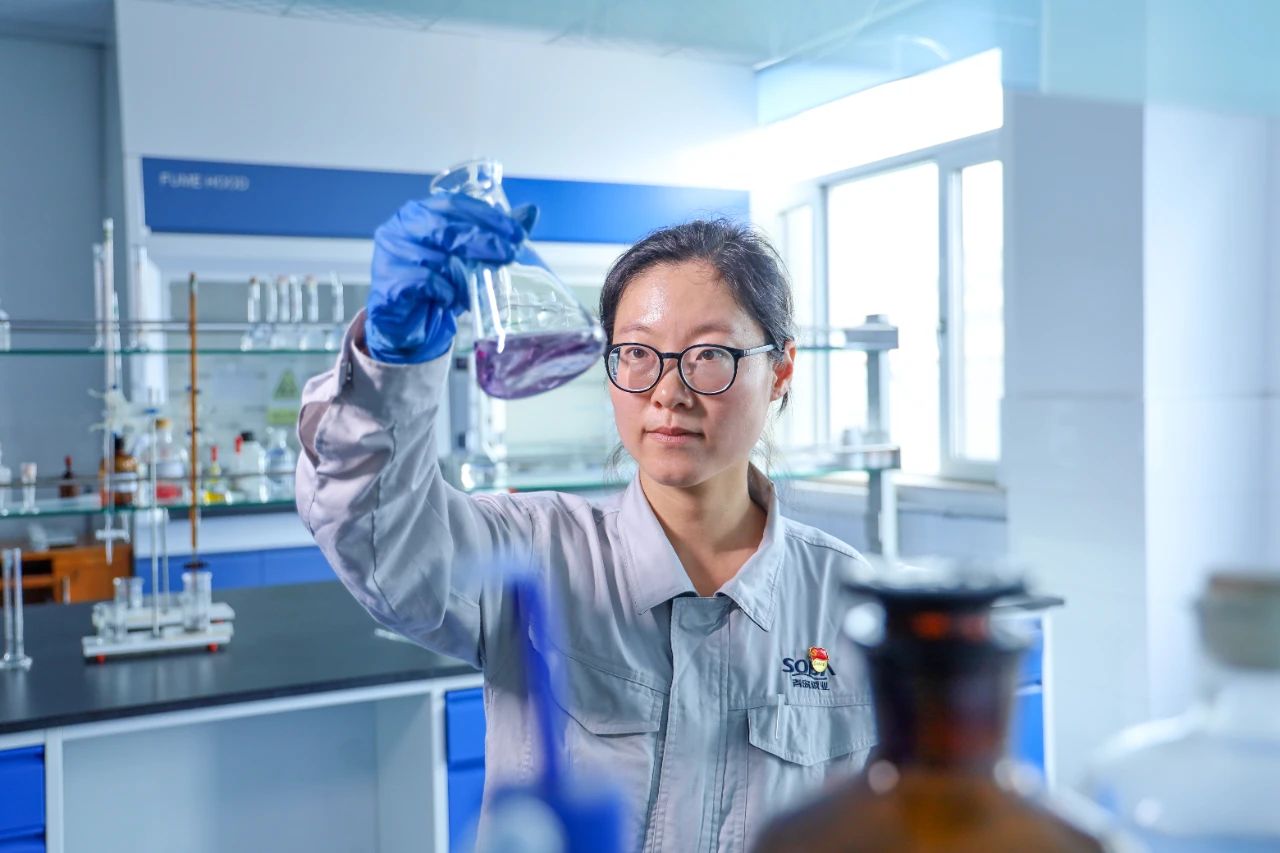

7月26日,第三個“青島工匠日”如期而至。陳雙作為青島海灣集團有限公司(以下簡稱“海灣集團”)第一位獲評“青島工匠”的女職工,用自己的實際行動詮釋著工匠精神。

陳雙是青島海灣集團有限公司第一位獲評“青島工匠”的女職工。

陳雙是青島海灣集團有限公司第一位獲評“青島工匠”的女職工。

從質檢員到質檢主管,她只用了一年

陳雙現任海灣集團旗下青島堿業發展有限公司(以下簡稱“堿業發展”)質量監督部質檢主管,畢業于青島科技大學化工工程與工藝專業,起初在淄博一家醫療公司工作,“我在淄博工作了五六年,涉及DCS中控、中控分析、成品分析等工作,接觸過化學分析和有機化分析,后來和丈夫一起入職海灣集團。”陳雙說。

2018年,剛入職的她發現自己過去的操作手法十分煩瑣,實際操作過程耗時過久。“部門同事都主動來幫助我,我大部分的操作手法都是跟著師傅們一點一點學的,比如搖錐形瓶的手法就是宋師傅教給我的,他從拿錐形瓶的姿勢,到滴定的手法一步步教給我。掌握了這些簡便高效的方法,工作效率翻倍。”

同年,陳雙帶領團隊拿下山東省化學檢驗工技能大賽個人與團體兩個一等獎,次年獲得全國團體二等獎。獲獎后,陳雙將參賽所積累的經驗和操作方法帶回了企業,與同事們分享,在部門中形成了互幫互學的濃厚氛圍。

“那時針對鹽酸尾氣中氯離子含量沒有相應的測定方法這一問題,我查閱文獻資料,嘗試了多種測定方法,最終嘗試在大氣采樣器中加入溶劑,吸收尾氣中的氯離子再進行測定,完成了這一難點的攻關。”陳雙說,為了攻破這一難題,她每天要進行數十次測定。這項攻關成功彌補了企業在檢測鹽酸尾氣中氯離子含量方面的空白,為企業下游生產提供了支持。

僅入職一年,陳雙就由堿業發展質量監督部的一名質檢員晉升為質檢主管,對于質檢工作,她說:“我們質檢人員就是化工的眼睛。”

盯著大家覺得“差不多”的地方較真

獲評2025“青島工匠”,陳雙用三個字概括了“工匠精神”在質檢工作中的體現——“摳細節”。

“其實就是盯著大家覺得‘差不多’的地方較真。”陳雙說。作為“化工的眼睛”,陳雙在保證每一批產品都合規的前提下,追求生產的更優化。

她的“較真”體現在不斷提高小蘇打的產品標準上。國家標準中小蘇打干燥減量(即水分含量)指標為≤0.2%。“夏天天氣潮濕容易導致小蘇打產品結塊,我在日常記錄外,也通過‘搓成品’進一步觀察成品的狀態。”陳雙從每批產品中取5克樣品放在手掌上反復揉搓,“要做到小蘇打成品細膩,在手掌上沒有殘留,如果搓成團了,就說明干燥減量超過0.2%了。”

“每一次小誤差都不能放過,即使是0.01%的誤差,一旦在潮濕天結塊就會影響面包發酵,烤出來的面包便會有明顯的口感差異。”陳雙說。為了將產品質量做到最優,陳雙帶領團隊進一步將小蘇打干燥減量的內控指標壓減至≤0.05%。

除小蘇打之外,氯化鈣和硫酸鉀也是公司的主要產品。

“較真”也體現在氯化鈣檢測過程中的關口前移上。在氯化鈣生產過程中,以往依賴在成品階段檢測鐵含量,“我將質量把控節點前移,在生產過程中加入儀器檢測鐵含量。”她主導新增中控環節儀器檢測,在生產過程中實時檢測鐵含量,讀出數據并進行記錄,提前進行產品質量趨勢預測,避免了質量波動,大幅提升了產品的合格率。

她的“較真”還體現在對硫酸鉀檢測中檢測方法的改進上。硫酸鉀中氯離子檢測過去長期依賴傳統的佛爾哈德法,單樣檢測需耗時一個半小時。目前,堿業發展的硫酸鉀產能位居曼海姆法(以氯化鉀和硫酸為原料制得硫酸鉀的方法)全國前三,而每日數十批次的檢測需求讓這一流程成了效率瓶頸。

“傳統的佛爾哈德法需要經過取樣溶解、定容、過濾、測定等步驟,檢測步驟繁瑣。我提出使用莫爾法,只需要稱量用品,溶解后就可以滴定,得出檢測數據。”陳雙帶領團隊創新了硫酸鉀中氯離子的檢測技術,優化后,單樣檢測時間從90分鐘壓縮至20—30分鐘,效率提升了200%。

為確保莫爾法所得出的數據可靠,陳雙用同批樣品做了幾十組平行實驗,逐組比對兩種方法的誤差值,又將所得出的實驗數據與兄弟企業進行比對,比對后發現盡管兩家對同一批次產品采用了不同的檢測技術,但最終的數據相差不大。

在不斷的實驗與比對之下,陳雙選用的莫爾法精度完全符合行業標準,在對于硫酸鉀中氯離子檢測技術應用上,她在公司首次提出使用莫爾法,并用于今后的生產。在她看來,每縮短一分鐘檢測時間,都是在為企業搶占市場先機積攢力量。

陳雙對于產品的“較真”,使她成為行業公認的“質量標桿”。

陳雙對于產品的嚴格把關,助力企業產出的小蘇打產品每噸售價提升了400—500元,也收獲了一批以安琪酵母為代表的穩定高端客戶。

陳雙對于產品的嚴格把關,助力企業產出的小蘇打產品每噸售價提升了400—500元,也收獲了一批以安琪酵母為代表的穩定高端客戶。

18.9噸小蘇打訂單

2025年初,一家日本客戶18.9噸的小蘇打訂單對企業提出了挑戰。

堿業發展質量監督部副部長丁風國說,“日本客戶對于小蘇打的要求極高,他們要求對每一包產品進行獨立檢測,做到每包零黑點、零結塊。”

面對這塊“硬骨頭”,陳雙帶領團隊接下了任務。

18.9噸的訂單生產了一天一夜,陳雙在現場盯了一天一夜,“我主要記錄小蘇打產品的編號,以及每一包的黑點和粒度數據。”陳雙說,她將每包小蘇打產品取50克平鋪在白紙上查看有沒有黑點,若有則記錄下黑點的尺寸和個數,又將這50克產品放在振篩機上振動五分鐘,以此記錄下每包的粒度數據。

“天黑之后容易影響肉眼判斷產品是否有黑點,于是我將晚上檢測的產品編號做了記錄,在第二天白天將有爭議的產品重新檢測一遍,以確保產品達到‘零黑點、零結塊’的要求。”18.9噸的小蘇打訂單分批檢驗,由陳雙和另一位中控分析師完成,檢測工作一直持續到第二天中午才結束。

“當時有一包產品出現了問題,我們通過陳雙的記錄,準確地找到問題產品的編號,追溯工作的進展十分順利。”丁風國說。

在陳雙的努力下,企業很好地交付了日本客戶的訂單,日本客戶與企業也達成了長期合作的意向。

實際上,不斷重復的檢測是鐵杵磨成針的過程,也是從量變到質變的過程。“陳雙團隊用了3—5年,每隔兩小時進行一次檢測,進行了上萬次嘗試,最終成功將小蘇打的干燥減量控制在≤0.05%。”丁風國說。陳雙對于產品的嚴格把關,助力企業產出的小蘇打產品每噸售價提升了400—500元,也收獲了一批以安琪酵母為代表的穩定高端客戶。

堿業發展工藝主管范海榮說:“盡管我們的生產規模不大,但依托陳雙團隊將小蘇打的干燥減量控制在≤0.05%的檢測技術,提高了小蘇打產品質量,走在了高端市場的前列。”

目前,堿業發展所生產的“自力牌”小蘇打產品,品質已居于全國領先地位。陳雙團隊也成為企業質量防線的“銅墻鐵壁”,支撐著堿業每年8萬噸小蘇打、15萬噸氯化鈣、16萬噸硫酸鉀、5萬噸碳酸二甲酯、4.225萬噸丙二醇的高品質產品輸出。

在不斷學習的同時,陳雙也像老師傅一樣,手把手地教團隊里的新人。

在不斷學習的同時,陳雙也像老師傅一樣,手把手地教團隊里的新人。

既是小學生,也是老師傅

入職7年來,陳雙從未停下學習的腳步,她的飛速成長得益于企業完善的培養機制。

海灣集團視高技能人才為企業的重要戰略資源,通過“工學一體、模塊培訓、現場培訓、互聯網+、云平臺”等方式,為職工提供“持續學習、持續改進、持續超越”的平臺。

2023年,堿業發展新增了有機化工產品碳酸二甲酯,陳雙從熟悉的無機化工分析領域轉型,學習氣相色譜、ICP等儀器分析技術。“2018年我參加全國工種大賽時,就考了儀器分析技術,但那時企業還沒有配備色譜儀器,我只能從網上搜視頻進行模擬。”回憶起幾年前的參賽經歷,陳雙記憶猶新。

“海灣集團組織我們去集團下屬的石化高技校封閉學習了一段時間,學校老師對我的幫助很大。”陳雙說,在青島石化高級技工學校,她在老師的指導下,現場操作了紫外可見分光光度計。“考試中的理論知識部分可以自主學習,但實操部分企業并沒有相應的儀器,如果不是石化高技校的儀器,我可能也需要去網上看視頻模擬。”

如今,在堿業發展引進新設備后,她也面臨著從無機分析向儀器分析的轉型,盡管在此前的競賽中有過模擬使用儀器的經歷,但真正進行儀器操作還是頭一回。對此,她打趣地說,“現在我就像小學生一樣,從頭學習。”在實驗室里,她時常拿著操作手冊逐頁“啃”。

在不斷學習的同時,陳雙也像老師傅一樣,手把手地教團隊里的新人。目前,陳雙的質檢團隊共有34人,這支覆蓋小蘇打、氯化鈣、硫酸鉀、碳酸二甲酯四大產品線的隊伍,實行“四班兩運轉”制,每班4人,24小時守護產品質量。

陳雙的其中一位徒弟張廷廷已成長為堿業發展質量監督部高級主管,“我是中國石油大學畢業的碩士研究生,2021年進廠,那時陳主管從怎么拿錐形瓶、怎么使用滴定管等基礎的操作手法一點一點教給我。”張廷廷回憶起與陳雙的相處時說,在陳雙教給她檢測技術和手法的同時,她們也共同探討如何改進檢測技術。“在做COD(化學需氧量)測定時,陳主管教給我的是將試管搖勻后直接測定,隨著物體沉降,數據一直不斷變化,就導致了得出的數值并不穩定。我向陳主管提出這一問題,后來我們查閱文獻,決定將試管搖勻后靜置一段時間,再進行測量。”

陳雙與團隊成員相互學習,共同改進測量技術,正因他們的堅守,企業的競爭力得以不斷提升。在陳雙的推動下,堿業發展的產品不斷刷新行業標準:小蘇打憑借0.05%的水分控制技術領跑高端市場;氯化鈣攻克水溶液發黃難題,成為行業標桿;硫酸鉀的低酸低氯工藝拿下青島市職工創新成果;新項目碳酸二甲酯則正通過技術升級,向高端市場發起沖擊。

“山東省技能大賽個人一等獎”“全國技能競賽團體二等獎”“全國石油和化工行業優秀技能人才”“海灣工匠”“青島工匠”……一系列榮譽,來源于陳雙日復一日對操作細節的不斷打磨以及對檢測技術的不斷改進,更離不開企業對技能人才的重視和培養,正是這種"工匠精神"與企業人才發展理念相融合的沃土,讓平凡崗位創造出高價值。

靠著多練“摳”出的細節,已經成為個人、團隊、企業乃至中國化工扎實進階的基石。對于此次所取得的榮譽,陳雙輕描淡寫地說:“沒什么特別的,就是多練。”話語樸實得一如工匠這個稱謂的內涵本身。

青島財經日報/首頁新聞記者 周潤

責任編輯:李頡

請輸入驗證碼