改革開放以來,青島證券市場取得了長足發展:證券機構從無到有,證券監管日益規范,金融服務實體經濟能力不斷提高。證券行業的發展反映了改革開放的成效,也促進了青島市經濟的快速發展。

青島證券市場的發展可追溯到20世紀初。改革開放之后,青島證券市場再次起步。按時間劃分,可分為4個階段:一是20世紀80年代中后期的萌芽階段;二是1991至1995年以滬、深證券交易所設立為標志的重新起步階段;三是1996至2005年的快速、無序發展與以股權分置改革為標志的綜合治理階段;四是2006年至今的穩定發展階段。

20世紀80年代中后期

時代關鍵詞:股份制萌芽

20世紀50年代至80年代,我國證券市場主要是以國債為主的債券發行。

從80年代中后期開始,我國證券市場不斷探索以股票發行和證券交易為主的發展方式。青島的證券市場是以1988年青島利群百貨股份有限公司和青島證券公司的設立作為標志的。自此,青島證券市場便沿著股份制改革和證券交易這兩條線逐步演進。

自1988年起,青島市開始按照規范要求進行企業股份制改革試點,青島市體制改革委員會成為股份制企業的審批部門。同年,青島利群百貨股份有限公司設立,成為山東省首家設立的股份有限公司,與此后不久設立的青島紅星電器股份有限公司合計發行股票3680萬元,其中國家股20萬元,企業股3140萬元,個人股520萬元。

至1995年底,青島市按《公司登記條例》進行工商登記的股份制企業達1028家(包括當年新設立794家),其中有限責任公司(不含“私營性”“三資性”公司)957家,占總數的93.1%;股份有限公司71家,占6.9%。

自1986年起,國庫券潛在的升值潛力使民間“私下”交易開始出現。為規避社會風險,國家自1987年開始逐步探索國庫券交易“由暗轉明”的措施,進行國庫券上市轉讓試點。

1988年2月,人民銀行青島市分行先后批準此前設立的工行、農行和建行的3家信托公司和交通銀行青島分行開辦有價證券轉讓業務,上市的有價證券種類有國家債券、金融債券和企業債券3類10種。6月,青島市作為全國第二批國庫券上市轉讓試點城市,開辦了國庫券轉讓業務,批準12家金融機構開辦國庫券轉讓交易點,并由市區向各縣(市)區逐步延伸。

同月,青島證券公司成立,成為青島市第一家從事證券業務的金融機構。此后中國銀行山東信托公司和青島信托公司、青島國際信托投資公司相繼設立并開展有價證券代理業務,證券轉讓市場由此形成,證券混業經營的格局初露端倪。

1990年是青島市證券轉讓業務快速發展的一年,全年證券轉讓買賣總量達17287萬元,其中國庫券17159萬元。

1991~1995年

時代關鍵詞:證券市場重新起步

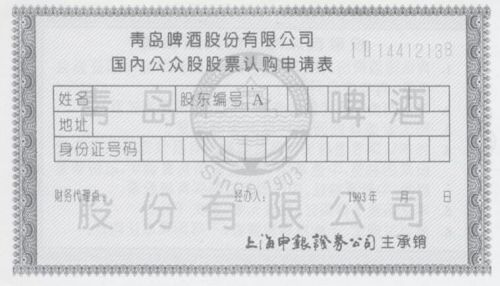

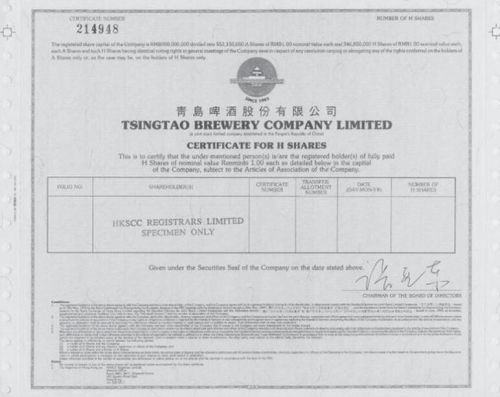

青島啤酒股份有限公司于1993年7月15日在香港正式招股上市后,又以全國首家采用限量發行認購申請表的方式發行A股并于8月27日在上海證券交易所掛牌上市,實現了兩地上市。同年,青島海爾股份有限公司在全國首次采取了無限量發售專項定期定額存單搖號中簽的方式發行A股,并于11月19日在上海證券交易所掛牌上市。這兩家大型國有企業的成功發行上市,對推進青島企業特別是國有企業的股份制改造和上市起到了很好的示范效應,尤其是青島啤酒股票發行采取的無限量發售認購申請表方式和青島海爾股票發行采取的定期定額存單無限量發售方式,在全國均為首創,被列為全國股票發行的經典案例。

1992年10月,中國工商銀行青島市信托投資股份有限公司新疆路營業部成立,成為青島市第一家代理和轉讓在滬深證券交易所上市股票的證券經營機構。隨后,由青島證券公司更名后的青島萬通證券有限公司以及本市的各家商業銀行、信托投資公司和外地證券公司和保險公司紛紛設立證券營業部。

1992年11月至1995年《商業銀行法》頒布期間,青島證券機構發展迅速,先后成立29家證券經營機構,其中19家為本市證券公司、銀行、信托投資公司設立。

1994年我市成立了專營證券登記、托管、分紅派息和證券買賣開戶業務的青島證券登記公司。通過兩年的清理整頓,中國期貨市場盲目發展的趨勢得到扼制,但風險事件仍時有發生。在這種大背景下,青島市期貨代理業務同樣經歷了從盲目設立到清理整頓的過程。1994年,為加大期貨市場監管力度,規范市場行為,維護市場秩序,保護投資者利益,青島市政府出臺了《青島市期貨市場管理暫行辦法》,促進了青島市期貨監管工作的規范化,保證了期貨市場的正常運轉,為青島期貨市場的健康發展起到了積極的促進作用。

1992年12月,青島市雙飛龍國際商品期貨經紀行成立。至1995年底,法人期貨公司共有5家,除雙飛龍期貨經紀行按有限公司重新登記外,還有海爾期貨、國大期貨、魯銀期貨和金友期貨公司。1995年,青島市期貨市場共實現國內期貨交易額520億元,占到整個山東份額的70%以上。

1993年11月16日,為貫徹國務院《關于進一步加強證券市場宏觀監管的通知》,青島市政府印發《關于成立青島市證券管理委員會的通知》,青島市證券管理委員會及其辦公室成立,成為青島市政府對全市證券市場和股份制改革工作進行統一管理的主管機構。

1996~2005年

時代關鍵詞:綜合治理

繼1993年青島啤酒分別在香港聯交所和上海證券交易所上市、青島海爾在上海證券交易所上市后,1996年的青島雙星和青島國貨(后更名為健特生物)、1997年的青島海信和青島東方(后更名為普洛康裕)、2000年的青島堿業(后更名為城市傳媒)、2001年的澳柯瑪和2002年的黃海橡膠共7家公司分別在滬深交易所上市。

這期間,青島企業同時開始探索境外上市募集資金,中天信息和海爾電器先后于2004年和2005年在香港聯交所上市。青島企業還通過控股異地上市公司的方式上市,青島紅星化工集團控股并在上交所上市的紅星發展和青島海信空調公司控股分別在香港和深圳上市的海信科龍電器就是其中的典型。

1999年,人民銀行、證監會、保監會三大監管機構并立格局的確立成為中國金融分業監管體制形成的標志。在這一過程中,青島市證券經營機構開始分業,先后經歷了1996年的“銀證分離”和1997年的“信證分離”。駐青銀行所屬的信托公司及證券營業部均與銀行脫鉤或撤銷重組,青島市屬的兩家信托公司均剝離了證券業務。工、農、中、建行信托公司及交行青島分行證券部,分別被弘誠信托、長城、東方、信達、海通等證券公司收購。

1998年8月11日,青島市證券管理委員會召開全體會議并形成《會議紀要》,同意組建綜合類、區域性證券公司的重組方案,以青島萬通證券公司為主體,以增資擴股為契機,將青島證券交易中心、青島證券登記公司和青島市財政證券公司(青島市國債服務部)以及青島國際信托投資公司證券部進行合并。至此,青島證券經營機構的構成,由原來的以當地金融機構主辦為主,演變為由全綜合性券商建立分支機構的格局。

1996年3月,青島市證管辦被中國證監會首批授予行使部分監管職責。1998年11月19日,青島市證管辦改為中國證監會的派出機構,實行垂直管理。

1999年7月1日,中國證監會青島證券監管特派員辦事處掛牌辦公,青島轄區的證券監管工作從此納入了全國集中統一的監管體制之中。

2004年3月1日,中國證券監督管理委員會青島證券監管特派員辦事處更名為“中國證券監督管理委員會青島監管局”,簡稱“青島證監局”。

2005年4月29日,經國務院批準,中國證監會發布《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》,啟動了股權分置改革的試點工作。2005年6月,青島證監局成立股權分置改革領導小組,向青島市政府專題上報《關于推進青島市上市公司股權分置改革工作的報告》,與青島市發改委、國資委等共同組成調研小組,對轄區6家上市公司進行調研并向中國證監會提報了《青島轄區上市公司股改情況的調研報告》。對青島啤酒、健特生物2家公司股權分置改革中遇到的特殊情況進行了調查研究并向中國證監會提報了《關于青島轄區部分上市公司股權分置改革特殊情況的報告》,克服了轄區上市公司存在的股權較為分散、A+H 股特殊股權結構等諸多困難,成功地完成了股改工作任務。

截至2006年10月23日,青島市最后一家進入股改程序的上市公司黃海股份,召開股東大會并審議通過了股改方案,這標志著青島上市公司已全面完成了股改工作,在全國36個派出機構中,取得了排名第四的成績。

2006年至今

時代關鍵詞:規范中前行

自2006年開始,在經歷了對各個市場主體和要素的治理整頓之后,證券市場的改革直指證券業發展的深層次矛盾,著力加強基礎性制度建設,健全法制體系,完善監管方式。中國證券市場的運行質量和環境大大改善,各種風險因素得到有效化解,呈現出規范健康發展的趨勢,成為全球發展最快的市場之一,也是證券市場自設立以來的最好時期。

與整個證券市場發展同步,青島證券市場也呈現出穩步推進、健康發展、不斷創新、逐年規范等特點。

自2006年開始,青島市企業股份制改造的主要特點是國有企業的改制趨于尾聲,一批民營企業的股份制改造風生水起。至2012年底,青島市共設立股份制企業1028家,其中有限責任公司(包含“民營”“三資”性質公司)957家,股份有限公司71家。由于企業合并重組等原因,2012年底股份有限公司家數比2005年底減少107家。

青島企業上市在沉寂了4年之后重新煥發生機。從2006年開始,青島市先后有10家民營企業分別在上海、深圳證券交易所的中小企業板、創業板和主板上市。截至2012年,在境內證券交易所上市的公司為20家,擬上市公司19家。上市公司境內募集資金274億元,較2005年底的107.7億元增長154.4%,其中首發增長93.4%,再融資增長309.8%。上市公司境內總股本達到112.46億股,比2005年增長131.4%。總市值1415.27億元,比2005年增長478.4%。2012年,青島市上市公司實現凈利潤377億元,比2005年增長57.2倍。

這一時期也是青島市證券、期貨市場快速發展的時期。

至2016年底,青島市證券經營分支機構達到120家,比2005年底的38家增長215.79%。隸屬證券公司56家,比2005年底的20家增長180%。青島市證券交易資金賬戶總計228.1萬戶,比2005年底增長310.99%。A股證券賬戶372.11萬戶,比2005年底增長336.80%。營業部客戶資產合計2343.15億元,比2005年底增長23倍。2015年,實現證券交易總額34455.18億元,比2005年增長43倍。

在經營方面,法人證券公司步入穩定發展階段。2006年,中信萬通證券公司取得了自成立以來的最佳業績,利潤總額較上年增長了349.5%。2007年再創新高,營業收入和利潤總額分別較上年增長344.7%和388%。在2008年因市場原因收入和利潤減少3成之后,2009年又開始步入穩步發展時期,營業收入和利潤分別增長27.75%和48.33%。2010年又比上年分別增長了37.26%和59.9%,在全國證券公司中分居第二十九位和二十三位。

這一時期,青島市期貨市場交易規模持續保持增長。2009年,青島市期貨市場呈現快速發展的勢頭,代理成交量增加1.6倍,市場份額占全國的1.46%;代理成交額增長2倍,市場份額為1.36%。2011年,青島市30家期貨營業部代理成交額和代理成交量的市場份額分別提高到2.66%和2.98%。

青島上市企業利用并購重組等方式,積極做大做強。其中青島啤酒股份有限公司并購重組國內啤酒企業方案,青島海爾股份有限公司收購空調、物流、洗衣機等業務方案,青島澳柯瑪股份有限公司收購其集團總公司所持空調器廠資產案,青島國貨集團股份有限公司資產重組方案,青島東方集團股份有限公司資產重組方案,青島雙星鞋業公司吸收合并青島華青工業集團公司方案,青島堿業公司吸收合并青島天柱化肥公司、青島雙收農藥公司方案等,在青島證監局的監管指導下,都得以順利實施。

青島市上市公司協會、青島財富管理基金業協會、青島市非上市公眾公司協會也都在該時期相繼成立,形成了較為完整的行業自律體系。

2015年是青島私募基金機構快速發展的一年。青島市年增私募基金管理人107家,增長率268%;管理規模達到168.15億元,年增101.19億元,增長率151%。新增公募基金分、子公司3家,總數達到6家。深交所、中國農業發展產業基金、山東省藍色產業發展基金、南方基金、銀華基金、鵬華基金、國投瑞銀等機構加盟青島財富管理基金業協會,促進提高青島股權投資基金和私募市場的影響力,但行業的快速發展也帶來機構質量參差不齊、行業風險不斷聚集等問題。

自2016年2月私募新規實施后,青島新增合格私募機構35家,取消不合格私募機構81家。截至2016年底,青島在中基協登記私募機構106家。雖然機構數量較2015年末減少近三分之一,但管理規模達到939.18億元,同比增加771.03億元,增幅高達4.59倍。備案私募產品214只,同比增長168%。青島私募基金業從無序生長逐步走向規范發展軌道,實現了從增“量”轉為提“質”的跨越。

青島企業在多層次資本市場上嶄露頭角,新三板掛牌融資取得突破性進展。截至2016年底,青島市在新三板掛牌企業家數由2014年底的12家迅速增長至103家,2015年和2016年分別增加了45家和52家,在同類型城市中名列前茅;近3年的融資金額分別為2014年的0.84億元,2015年的6.55億元和2016年的8.45億元,保持了持續增長態勢;掛牌公司覆蓋了制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業、交通運輸業等10余個行業。

截至2016年底,經過20多年的發展,青島證券市場規模不斷壯大,投資者人數不斷增加,行業發展逐步規范,服務實體經濟能力不斷增強。當年青島市證券期貨業財富管理規模總額為3311.7億元,其中證券客戶總資產2343.15億元,期貨客戶權益為29.37億元,私募基金管理規模939.18億元。證券分支機構120家,機構數量在同類型城市中排在前列,另有期貨分支機構34家,期貨交割庫13個。

中信證券(山東)有限責任公司于2015年完成增資,注冊資本從8億元增至25億元,2015年實現凈利潤12.13億元。青島市證券經營機構創新業務發展取得成效,收入呈現多元化局面。

借助青島市政府推動建設平度市涉農金融聚集區的契機,銀河期貨青島營業部開展了全國首單政策性雞蛋“保險+期貨”創新試點,探索出期貨服務“三農”發展的新路徑。

摘自《青島改革開放實錄》

請輸入驗證碼