9月28日,專業品牌評價機構Asiabrad聯合亞洲品牌研究院、ABAS專家委員會重磅發布“2025亞洲品牌500強”榜單。華為、國家電網、抖音、工商銀行、阿里巴巴、華潤集團、比亞迪等7家中國企業位列榜單前十。值得關注的是,逢時(青島)海洋科技股份有限公司(以下簡稱“逢時科技”)連續3年上榜,位列第356位,較去年提升23個位次,品牌價值攀升至428.18億元,是海洋藥物和生物制品領域唯一上榜品牌。

作為成立僅7年的年輕國牌,逢時科技為何能夠三度上榜“亞洲品牌500強”?

以“磷蝦+”拓寬產業賽道

“亞洲品牌500強”以市場份額、產品質量、創新能力、用戶體驗四大維度構建評價體系,其發布的榜單已成為全球產業觀察與投資決策的重要參考。而據世界權威調研機構歐睿國際認證,逢時科技已連續2年穩坐全球磷蝦油銷售額第一的寶座,旗下的逢時VIK品牌連續2年成為全國磷蝦油銷量第一的國貨品牌;其生產的南極磷蝦油產品已連續五年獲國際權威機構ORIVO頒發的抽檢100%合格認證,成為全球首家獲ORIVO“5年0缺陷”質量金標準認證的企業。據天貓生意參謀官方數據,逢時科技磷蝦油產品的復購率達40%;成立至今,逢時科技獲知識產權49項,參與制定國家標準3項、團體標準9項,科創實力行業領先。

良好且穩定的市場表現力、科技創新方面的行業引領力成為逢時科技連續入榜的先決條件,但并非全部。

逢時科技品牌相關負責人表示:“品牌必須要有持續生長的能力,才能在行業內展現長久競爭力,這也決定了品牌未來發展的上限與空間。”

逢時科技能夠持續生長的關鍵要素是什么?不斷拓寬的產業賽道是其中之一。基于對南極磷蝦的深度開發與高值化利用,逢時科技如今已布局海洋科技、生物醫藥、寵物科技等多條“磷蝦+”賽道。

特別在海洋生物醫藥領域,逢時科技在行業內率先完成突圍。2024年,逢時科技發布了中國首款有助于維持血脂健康水平及增強免疫力的雙功能藍帽磷蝦油,為中國南極磷蝦產業在生物醫藥領域的發展提供了重要實踐;同年,逢時海洋醫藥研創產業基地正式投產,并針對慢性病、代謝性疾病、神經退行性疾病及腫瘤等疾病的高端口服制劑進行研發及產業化生產。

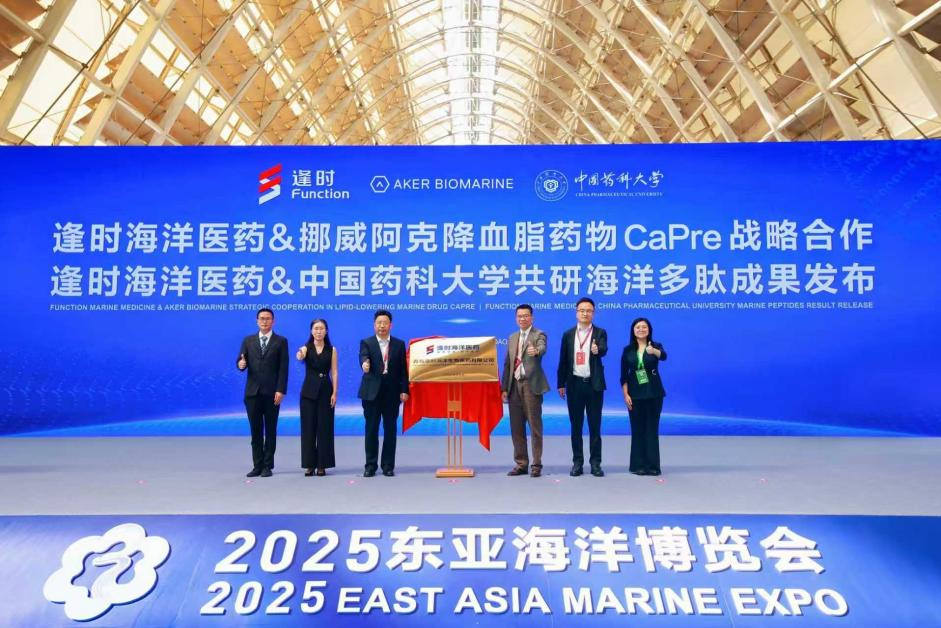

逢時科技與“全球南極磷蝦產業領軍者”挪威阿克啟動降血脂藥物CaPre戰略合作。

在不久前舉辦的2025東亞海洋博覽會上,逢時科技與“全球南極磷蝦產業領軍者”挪威阿克啟動降血脂藥物CaPre戰略合作,并攜手中國藥科大學發布南極磷蝦海洋多肽項目在抗腫瘤、抗衰方面的階段性研究成果,其生物醫藥產業進程再進一步。

“對生物醫藥賽道的深刻布局,不僅讓我們從‘向海要糧’走向‘向海問藥’,更為中國南極磷蝦產業的發展提供更多想象力。”逢時科技相關負責人說道。

以共創共贏拓廣產業生態圈

如果說拓寬南極磷蝦產業賽道,是逢時科技持續生長的內生動力,那么持續擴大的“磷蝦產業生態圈”就是逢時科技實現引領的外在推動力。

逢時科技構建的生態圈聚焦于三大維度,即科研、渠道、全球化。

在科研端,逢時科技和中國藥科大學、中國海洋大學、青島海洋食品營養與健康創新研究院、青島大學等高校、科研院所開展合作,在磷蝦磷脂藥用輔料、海洋活性多肽藥物、生物活性物質挖掘與高值化產品開發等方面進行協同創新,構建起“基礎研究—技術攻堅—產業落地”的全鏈條創新生態。

在渠道端,逢時科技在保持線上渠道優勢的同時,進行了“十百千萬”線下渠道布局,目標建成十家旗艦店、百家專賣店、千家專營店、萬家專柜店。目前,其線下門店網絡持續鋪開,全國門店超1900家。在渠道伙伴上,逢時科技既攜手山姆會員店、Ole、麥德龍、同仁堂、老百姓大藥房等“TOP級”頭部渠道,又進行了貫通旗艦店、專賣店、專營店、專柜店等不同層級的戰略性深度布局,基本完成從專業渠道到大眾消費場景的延伸和覆蓋。具體來看,今年8月,逢時科技的藍帽磷蝦油正式在全國57家山姆會員商店上架銷售;其相關的海洋科技營養產品已入駐同仁堂1000家線下門店,渠道網絡持續下沉。

今年8月,逢時科技的藍帽磷蝦油正式在全國57家山姆會員商店上架銷售。

聚焦全球化,逢時科技憑借自身的引領實力,在行業內形成了“虹吸”優勢,吸引著全球頂尖合作伙伴協同共贏。以挪威阿克為例,雙方在研發、生產、提取等多方面開展合作,并發布全球首款PQQ小分子磷蝦肽,拓展南極磷蝦的高值利用方式;此外,逢時科技又攜手意大利百年“植物提取之王”意迪那,為全球消費者提供“海陸雙源”健康新方案。目前,逢時科技旗下產品已銷往英國、法國、德國、新西蘭等22個國家和地區。

另外,逢時科技也與“世界明膠巨頭”羅賽洛、挪威權威抗衰研究中心NO-Age、全球醫藥包裝龍頭企業德國塞納醫藥包裝集團等資源方達成合作,其“全球朋友圈”日漸廣闊。

拓寬產業賽道,拓廣全球生態圈,再入“亞洲品牌500強”的逢時科技,正是憑借著“內外兼修”的實力,提升著品牌的持續生長力,也為南極磷蝦產業發展注入了更多想象力。

青島財經日報/首頁新聞記者 尹為鑒

責任編輯:李頡

請輸入驗證碼