縮短了列車的追蹤與折返間隔,運行效率提升15%;提供更強的靈活性,有效應對車站火災、軌旁故障等多種應急場景;精簡車站和軌旁設備,全壽命周期成本降低20%……

5月9日,由青島地鐵集團主辦的列車自主運行系統(TACS)成果展示會在青召開。由青島地鐵集團與中國中車、上海富欣、浙江眾合、中興高達等國內企業協同創新,共同實現了TACS技術零的突破。該技術的創新應用,打破了西方技術壟斷,以領先技術推進了國內列車自主駕駛的新跨越。而該技術將首次應用于在建的青島地鐵6號線,青島“最聰明”地鐵將跑在世界最前列。

列車具備“最強大腦”

實現從“自動運行”到“自主運行”跨越

此次活動中,五十余家城市軌道交通企業、大型軌道交通設計院以及十多名行業知名專家參會,并乘坐地鐵體驗了列車自主運行系統的各種運營場景。在展會現場,專家對目前際軌道交通技術發展的情況以及TACS優勢進行了解析。

從目前國際軌道交通技術發展的情況看,全自動運行技術的發展應用已經相當成熟。到2015年北京燕房線示范工程立項,全世界已經有33個城市,50條線路采用了FAO全自動運行技術。無人駕駛技術已經較為成熟,而TACS則最大程度上,實現了安全、可靠的“自主駕駛”。

“一個是由中心發出指令,列車按指令去跑;一個是列車自動識別運行環境,并根據環境實現自主決策和自主運行。” 中國城市軌道交通協會裝備委員會主任方少軒表示,相比較目前國內外無人駕駛地鐵線路普遍使用CBTC(基于通信的列車自動控制)系統,TACS采用“車—車”架構,列車之間可通過無線通信完成信息交互,直接獲知前行列車的位置、速度和線路狀態,讓列車具備“最強大腦”,實現主動進路、自主防護、自主調整與全自動駕駛。由此,弱化中心依賴,自行判斷路上的情況,安全、智能、飛速地運行。

“列車自主運行系統的正式應用,將實現從傳統的“自動運行”到智能的“自主運行”的技術跨越,為我國各地城市軌道交通的規劃、設計、建設和運營提供示范和樣板。”據青島地鐵集團副總工程師羅情平介紹,該項目是青島地鐵聯合中國中車、上海富欣、浙江眾合、中興高達等企業自主研發的系統,真正站在國際軌道交通技術前沿并引領行業技術發展方向,使中國軌道交通列車控制技術處于世界領先水平。

據介紹,青島地鐵聯合軌道交通車輛裝備核心制造的龍頭企業,充分利用青島市軌道交通從整車到核心系統完整產業鏈的富集資源,依托青島地鐵規劃的實際地鐵項目,按照車車通信和車輛深度融合的技術路線,針對“列車自主運行系統”這一城市軌道交通前沿的技術發展方向,開展自主技術研發和示范運用,實現從系統集中控制向分布式控制,從列車自動運行系統到列車自主運行系統的技術跨越。

三大特點四項創新

讓列車運行更安全、更可靠、更智能

“目前,地鐵列車無人駕駛技術的應用,最普遍的是CBTC系統,這種系統是基于‘車-地-車’之間的連接,而青島地鐵聯合合作單位自主研發的TACS系統,則具備更安全、更可靠和更智能的特點。”

羅情平介紹,TACS將從四個方面帶來創新示范:一是通訊方式創新,采用安全高速的LTE—M信息傳輸平臺,實現“車—車”通信;二是系統架構創新,打破“車—地—車”控制架構,減少地面設備,簡化軌旁功能;三是系統融合創新,列控、牽引、網絡、制動、防撞等車載控制平臺深度融合,優化列車控制邏輯、降低列車控制復雜度;四是運行方式、控制方式創新,以列車為主體和控制核心,實現列車主動進路、自主防護、自主調整與全自動駕駛為特征的列車自主運行,弱化中心依賴。

根據數據統計,TACS的自主化特點能夠顯著減少設備故障對列車運行的影響,系統可用性大幅提高,為列車運營提供更有效的系統保障,顯著提高運營安全;TACS縮短了列車的追蹤與折返間隔,提升15%的運行效率,能夠解決大客流線路加車難的問題,經濟效益巨大。

另外,TACS為列車運營提供了更強的靈活性,能夠有效應對車站火災、軌旁故障等多種應急場景;TACS精簡了車站和軌旁設備,簡化了各子系統間接口,降低了系統復雜度,全壽命周期成本可降低20%;TACS在互聯互通、舊線改造和延伸線建設上也有更多優勢,為加快軌道交通建設,實現網絡化運營提供了更多技術保障。

打破西方技術壟斷

讓“中國智造”真正走出去

城市軌道交通是現代大城市交通的發展方向。發展軌道交通是解決大城市病的有效途徑,也是建設綠色城市、智能城市的有效途徑。目前國內各大城市都在繼續大力發展軌道交通,構建綜合、綠色、安全、智能的立體化現代化城市交通系統。TACS示范工程項目正是順應和引領了這一城軌交通的發展方向。

“結構簡潔、智能可靠、運維經濟、運營更安全。”方少軒對TACS系統優勢進行了總結。他說,TACS對于地鐵運營組織和網絡化運營的優勢格外突出——TACS列車可在任意位置建立安全進路,應對突發故障;同時也大大縮短了列車折返時間;對于既有線改造及延長線而言,TACS不需要進行大量的軌旁設備調試,建設周期和成本都有明顯優勢。

以地鐵網絡化運營為例,TACS在實現地鐵列車互聯互通方面有著無可比擬的優勢。地鐵列車互聯互通可以實現不同線路的列車在換乘站直接運行到相鄰線路上,乘客不用下車換乘,直達目的地,是城市軌道交通的重要發展方向。中國城市軌道交通智慧城軌發展綱要中也提出智能運行系統2025年的目標:兼容不同信號制式、不同線路設備的跨制式通用列控系統研發成功并示范應用。

方少軒告訴記者 “TACS技術是完全自主研發,全功能實現是具有國際領先水平。在未來將由有廣闊的應用場景。”他強調,TACS自主研發打破了西方的技術壟斷,意義重大。實踐證明,不掌握核心技術的裝備系統根本走不出去。

毫無疑問,列車自主運行系統的推廣和示范應用,將極大提升“中國智造”在世界軌道交通領域的地位和影響力,為中國城市軌道交通裝備“走出去”提供有力保障,使得中國的重要基礎設施貼上“安全高效”的鮮明標簽。

現場體驗

6號線八大智能應用場景實現國內首創

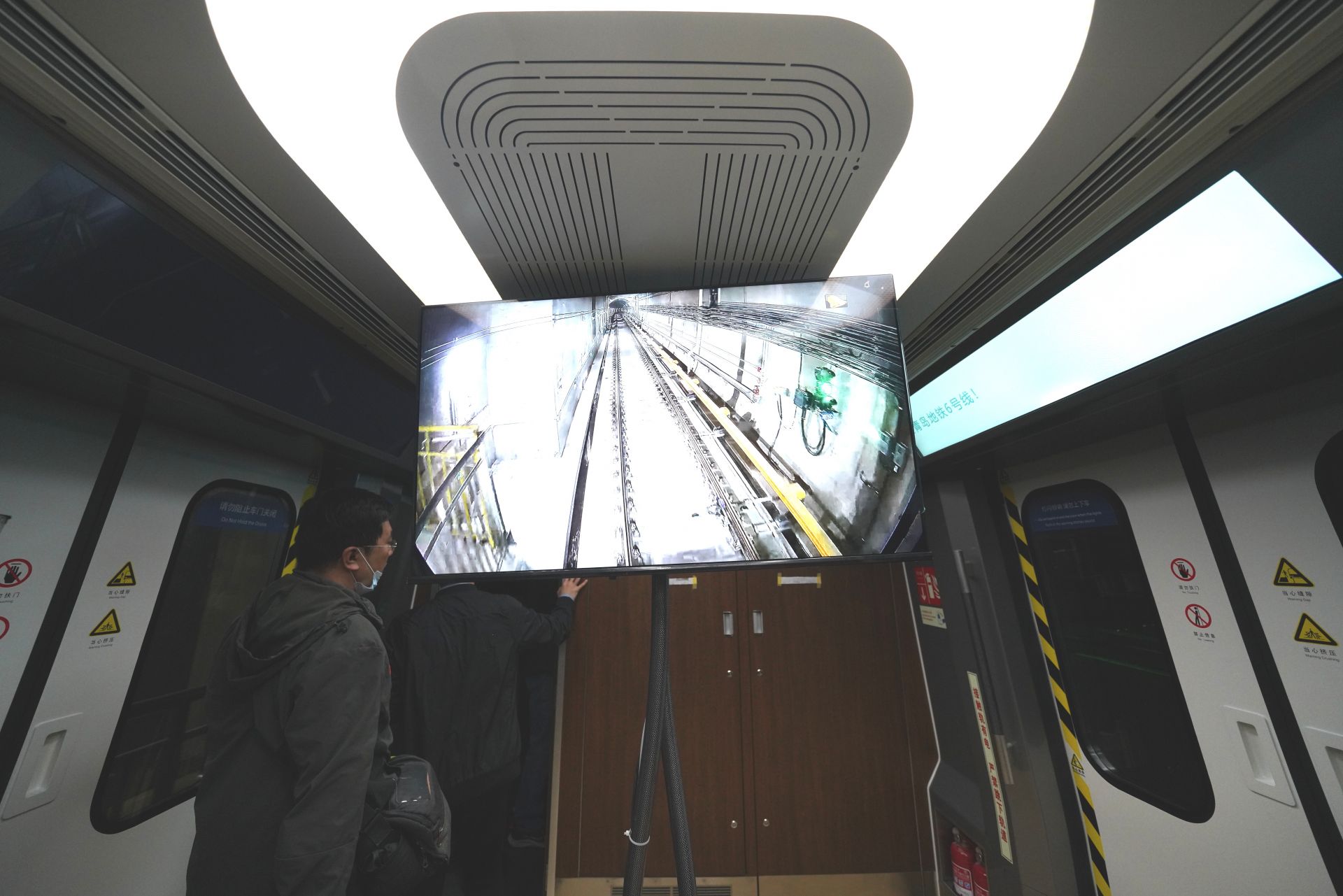

活動期間,與會人員一同體驗了該項目技術在地鐵列車中的多個應用場景。此次TACS列車在青島地鐵1號線王家港站至井岡山路站三個區間設置體驗段,全程4公里。記者在三個區間坐了一趟往返,用時15分鐘。

在試乘過程中,整個列車平穩運行,系統演示了在出現故障的情況下,車輛及時發現問題,并及時折返,提高了列車應急處理能力及行車效率。“TACS技術的領先意義,將主要在地鐵6號線的八大應用場景得以體現。” 羅情平表示,建立在TACS技術之上,列車可以對運行過程中情況實現全記錄,在中央ATS故障,列車自主通行、折返雙車追蹤、線路故障任意點折返等八大方面進行創新應用。

值得關注的是,TACS技術解決了線路單線運營,相互獨立,互聯互通受限這一難題。青島地鐵相關負責人表示:“地面設備要對列車做交接,不同線路的地面設備之間就需要大量的接口,比較復雜,難度較大。TACS將地面設備上車后,就只有車車、車地的無線接口,接口少且交互簡單,跨線路運營隨之就變得簡單了。”據了解,青島地鐵TACS僅用了46天即完成了試驗線的全部互聯互通測試。

據青島地鐵的工作人員介紹,由于目前6號線還不具備軌道條件,因此暫時在1號線設置了試驗段。在設置過程中,也凸顯了該系統在既有項目改造方面具備的潛力。

據悉,青島地鐵6號線一期工程共21站22區間,新建20座車站,線路全長約30公里。目前14座明挖車站中有8座已開始主體開挖施工,6座暗挖車站均已進入主體部分施工,全線車站土方開挖量已過半。青島地鐵6號線是目前國內首條利用TACS實現“無人駕駛”的地鐵線路。

新聞鏈接:TACS和它的“前世今生”

TACS是列車自主運行系統Train Autonomous Cicurmambulation System的英文縮寫,是以列車為核心,基于“車—車”通信和資源管理的理念,以信號車輛深度融合為特征,實現列車運行方式由自動化向自主化轉變的一種全新系統制式。TACS在國內首次實現車輛和信號的深度融合,顯著提高城市軌道交通列控系統的智能化水平。

自2015年以來,國家發改委先后下發《增強制造業核心競爭力三年行動計劃2015—2017》和《增強制造業核心競爭力三年行動計劃(2018—2020年)》重點領域關鍵技術產業化實施方案。在此背景下,青島地鐵聯合軌道交通裝備核心制造的龍頭企業,充分利用青島市軌道交通從整車到核心系統完整產業鏈的富集資源,按照列車之間數據通信技術和列控車輛系統與車載控制系統深度融合的技術路線,向中城協和國家發改委申請了“列車自主運行系統(TACS)示范工程”項目,開展自主技術研發。

2015年,青島地鐵聯合相關單位成立了科研項目組,開始了列車自主運行系統的研發工作。

2016年11月,中國城市軌道交通協會批準“列車自主運行系統(TACS)示范工程”項目。

2017年11月,項目組通過青島市發改委向國家發改委申報國家級示范工程; 同年12月,國家發展和改革委員會批復為軌道交通裝備重點領域國家級示范工程,并結合青島地鐵6號線進行示范應用。該項目是全國軌道交通行業中國家支持力度最大的項目之一。

2018年12月,完成了TACS車載列控、牽引、制動、網絡、防撞及軌旁系統的研發工作,滿足設計要求,核心設備均已通過符合歐標和國標的第三方產品安全評估。

2020年3月12日,中國城市軌道交通協會正式發布實施了《中國城市軌道交通智慧城軌發展綱要》,“青島地鐵列車自主運行系統示范工程”項目被列入智慧城軌發展綱要第9項示范工程。

2020年12月31日,項目組完成TACS所有地面和試驗線試驗測試工作,所有測試結果全部通過且符合設計要求。

目前,TACS已完成試驗線測試和正線試點應用測試。

TACS獲得國家發改委示范工程項目以來,項目組積極推動項目建設,聘請國內知名專家組成專家組,對TACS系統設計等各項工作進行技術把關。目前已完成17次行業專家評審、10次設計聯絡,形成用戶需求、系統技術方案及113項運營場景等成果文件。

青島財經日報/青島財經網記者 葛均艷

請輸入驗證碼